Les Templiers, chevaliers honnis du Christ

Par Anne Bernet

Force défensive du Royaume latin de Jérusalem au XIIe siècle, l'Ordre constitué de moines guerriers dérange par sa puissance. Son mysticisme et ses codes vont inexorablement le conduire à sa perte.

Voué depuis son adolescence, comme tout autre noble, au service des armes, Hugues de Payns est ahuri de ce qu'il découvre au Royaume latin de Jérusalem. En effet, passée l'émotion déclenchée par la première croisade et la prise de Jérusalem, en 1099, l'Occident s'est désintéressé de la question d'Orient et la majorité de ceux qui avaient pris la croix a regagné l'Europe. Lorsque Godefroi de Bouillon, premier souverain du nouvel Etat, s'éteint en juillet 1100, il ne dispose plus que de trois cents chevaliers, dispersés des contreforts du Liban aux abords du Sinaï, et de la Méditerranée au Jourdain ; autant dire que le Royaume latin n'a pas d'armée... Situation intenable si l'on songe qu'il est entouré de puissances musulmanes désireuses de rejeter les chrétiens à la mer et que, à l'intérieur même de ses frontières, règne un brigandage prenant pour cible les pèlerins. Ni le comte de Boulogne, frère de Godefroi, qui a ceint la couronne sous le nom de Baudouin Ier, ni son cousin, le comte du Bourg, Baudouin II, ne sont parvenus, en vingt ans, à améliorer la situation. Au cours d'une partie de chasse, Baudouin II a même été enlevé par des Bédouins et libéré seulement contre rançon !

Tout cela, Payns s'en insurge. Puisqu'il n'a laissé en France ni famille ni terres, pourquoi ne pas rester en Palestine et y mettre sur pied une force d'intervention permanente, à la fois gendarmerie chargée de la sécurité des routes et corps d'armée à la disposition immédiate du roi ? Cette idée, il s'en ouvre à un autre pèlerin, Geoffroy de Saint-Omer, qui accepte de lui prêter son concours. Sept autres chevaliers français, mis dans le secret, les rejoignent.

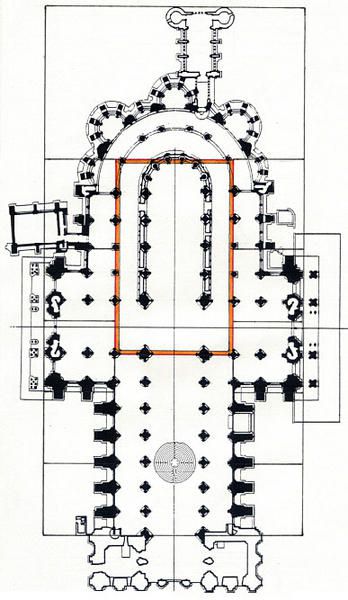

Rien d'original, à un détail près, et non des moindres : à cette mission militaire, ces hommes veulent donner un caractère religieux. Ceux qui se donnent le nom de Pauvres Chevaliers du Christ, se font moines, sans renoncer au métier des armes, ce qui paraît quasi inconciliable. Vocation inédite, paradoxale, mais qui, son succès le démontrera, correspond à la plus haute expression de la spiritualité chevaleresque et aux aspirations de toute une jeunesse. Parce que Payns et ses nombreux compagnons sont utiles et dévoués, Baudouin II passe sur l'irrégularité de leur situation, laissant aux autorités ecclésiastiques le soin de trancher, et les installe dans une dépendance du palais, sur l'esplanade du Temple. De cet établissement, qui restera leur maison mère, ils tiennent leur nom de chevaliers du Temple, ou Templiers. Les arrivées du très puissant comte de Champagne, Hugues, et d'André de Montbard, oncle maternel de Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux, unanimement tenu pour un saint, apportent à l'Ordre les appuis dont il a besoin afin d'obtenir les autorisations ecclésiales nécessaires. Bernard est chargé de rédiger une règle définitive, plus conforme aux habitudes monastiques, en se référant à celle de saint Benoît.

A la demande de Payns, pris de scrupules théologiques, l'abbé de Clairvaux apporte une justification aux buts de l'Ordre, à cette vie de moines guerriers qui choque. Selon lui, cela est tolérable en raison du statut singulier de la Terre sainte, propriété directe du Christ, à ce titre défendable uniquement par une milice sainte, étrangère aux intérêts temporels. Néanmoins, malgré cette haute caution, l'ordre du Temple reste en marge de l'Eglise et de la société, choix qui, à terme, entraînera sa perte, dans un tumulte d'accusations abracadabrantes.

Pourtant, au long du XIIe et du XIIIe siècle, les vocations abondent dans les commanderies de l'Ordre. Ce succès, s'ajoutant à la gloire et à l'argent qui afflue, fait des jaloux parmi les politiques et les religieux. Les Templiers, par essence, sont à part, et cela est impardonnable. Ne constituent-ils pas, eux qui possèdent des armes et de l'or, une puissance avec ses propres règles ? Déjà, l'accusation prend forme qui assimilera l'Ordre à une société secrète, hérétique, apostate, très éloignée de son image publique et des valeurs professées. Or, toute société secrète possède ses modes de recrutement et ses rituels initiatiques. Ceux que la malveillance prêtera plus tard aux Templiers paraîtront effroyables. Rien, toutefois, dans les documents ni dans les faits, ne permet d'accorder le moindre crédit à ces affabulations. La réception dans l'Ordre obéit à un rituel parfaitement pensé et codifié où rien ne laisse place à des interprétations douteuses.

A la différence de la majorité des ordres monastiques, les Templiers n'admettent pas d'oblats, c'est-à-dire d'enfants ou d'adolescents donnés au monastère par leurs parents. Choix compréhensible : les Pauvres Chevaliers du Christ sont des combattants, qui, à leur entrée, doivent posséder une solide formation militaire, puisque tous sont adoubés. Ils ne deviennent pas chevaliers en entrant au Temple, ils le sont déjà. La plupart appartiennent à la noblesse, grande ou petite, riche ou pauvre, l'Ordre n'est pas soucieux de ce genre de détail, recevant aussi bien des princes prêts à lui abandonner un royaume et des hobereaux sans le sou. Toutefois, s'il faut être noble pour être chevalier du Temple, l'Ordre admet aussi des roturiers qui servent comme sergents, prêtres ou frères de métier, ces derniers, équivalents des convers, sont en charge des tâches domestiques ; au Temple, outre l'intendance de la maison, ménage et cuisine, ils assurent les soins aux chevaux de combat, l'entretien des armes, s'occupent de la sellerie, de la bourrellerie, de la maréchalerie et de l'armurerie.

Ici ni la fortune ni la naissance ne comptent, mais la volonté de servir. Ce n'est en rien la logique d'un mouvement en quête de pouvoir, de fonds et d'influences qui chercherait à recruter, de préférence parmi les gens « utiles ». D'ailleurs, hormis les plus hauts dignitaires de l'Ordre, qui retrouvent leur identité civile pour tenir leur place sur la scène politique et diplomatique, les Templiers vivent, servent et meurent dans l'anonymat de leur profession religieuse. Ce n'est qu'au moment de leur procès, que plusieurs centaines de ces hommes dévoileront leur nom.

L'Ordre peut aussi admettre des « frères de charité », qui servent pour une période déterminée sans prononcer de voeux, le plus souvent parce qu'ils sont mariés. On prévoit alors des compensations pour leurs femmes et leurs enfants s'ils meurent au cours de ce service.

Tout cela est loin de l'élitisme et de la cooptation que l'on imagine. D'ailleurs, l'Ordre a pour principe de ne jamais solliciter les vocations. Les postulants doivent même être mis en garde contre les illusions qu'ils pourraient se faire sur la vie des Pauvres Chevaliers : elle est rude, pénible, dangereuse et il est charitable de les en détourner quand il est encore temps.

Si l'impétrant ne se laisse pas décourager, on le renvoie à la commanderie la plus proche de son lieu de naissance ; c'est là seulement qu'il pourra demander son admission, faire sa probation et recevoir sa formation avant d'être éventuellement envoyé en Terre sainte. Les commanderies sont nombreuses en France et en Europe, de sorte que les jeunes gens n'ont pas de mal à en trouver une non loin de chez eux. Bien sûr, les supérieurs concernés sont tenus à une discrète enquête de personnalité, afin de s'assurer que le postulant appartient à une famille honorable, frappée d'aucun scandale, et qu'il ne cache ni tare ni situation (fiançailles ou mariage) qui causerait des problèmes. Le Templier doit être libre de tout lien ; le Temple n'est pas un refuge pour aventuriers ou pour des hommes désireux d'aller refaire leur vie à l'étranger. Les supérieurs en avertissent l'impétrant à maintes reprises, le prévenant qu'en cas de telles dissimulations il serait sévèrement puni, chassé de l'Ordre (on dit « perdre la maison »), et rendu à sa femme, sa fiancée, son monastère, son créancier ou son maître. Le service de Dieu, tel que le Temple le conçoit, est exclusif, jusqu'à la mort, et l'engagement, terriblement sérieux, ne saurait tolérer d'autre motif qu'un désir absolu de vivre et mourir pour le Christ. Dûment mis devant ses responsabilités, le candidat est soumis à une période d'attente, correspondant à un premier examen de son dossier ; s'il est accepté, on l'appellera au moment du passage à la commanderie des frères visiteurs, inspecteurs chargés de s'assurer que tout fonctionne bien dans les maisons de l'Ordre. Ces étapes visent à solenniser l'entrée officielle du jeune homme dans la communauté.

Le postulant loge à la commanderie, mais toujours dans la maison des hôtes, non dans le dortoir des frères. Pendant ce temps, le maître réunit la communauté à la chapelle et demande si quelqu'un connaît un empêchement à la réception du nouveau venu. Si personne n'émet de réserves, deux des frères les plus anciens vont le trouver dans sa chambre pour l'informer qu'il est accepté, lui exposer les duretés de la vie qu'il élit, et lui rappeler qu'il est encore libre de renoncer sans honte.

A aucun moment on ne lui remet le texte de la règle, et beaucoup en déduiront plus tard qu'elle contenait des articles à cacher. En fait, seuls quelques hauts dignitaires la possèdent, les autres étant tenus de la savoir par coeur. La raison en est double : éviter qu'elle ne tombe aux mains de l'ennemi en cas de capture et qu'elle ne soit divulguée hors de l'Ordre. En effet, la règle expose par le menu, en se fondant sur des exemples réels, les cas de renvoi et les punitions. Les Templiers, pas plus que n'importe quel autre ordre religieux, n'ont envie de publier qu'il s'en trouve parmi eux d'indignes ayant manqué à leurs voeux. Ce ne sont pas des secrets qu'ils protègent, mais la réputation de l'Ordre. En outre, la règle expose aussi les pénitences et les peines quotidiennes, sévères... Mal comprises, elles sont susceptibles de détourner des vocations.

Les frères déclament alors au postulant ce qui l'attend : renoncement au monde, obéissance, peine, fatigue, perte des plus douces affections car il ne pourra plus jamais approcher une femme, fût-elle sa mère ou sa soeur ; il ne chassera plus, ne s'adonnera plus aux échecs ou aux dés, ne regardera plus de jongleurs, ne possédera plus rien en propre, ne connaîtra plus les loisirs, n'aura plus le droit d'aller se promener à cheval, de passer la nuit hors la maison, même pour participer à une veillée de prières. En résumé, le frère « sera serf et esclave de la maison ». S'il persévère dans son choix, le postulant est appelé devant le chapitre, et renouvelle, à genoux, sa demande d'être participant des « bienfaits de la maison ».

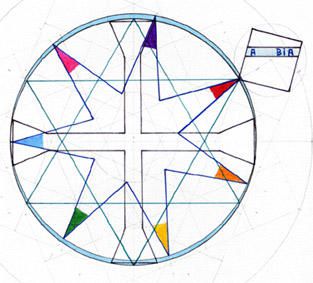

Une fois le nouveau venu admis, le commandeur prend le grand manteau de l'Ordre, privilège des profès, blanc frappé à l'épaule et sur la poitrine de la croix rouge, à laquelle les Templiers témoignent un profond respect, et en revêt le jeune moine tandis que les frères entonnent un psaume : « Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter tous ensemble », traditionnel lors des prises d'habit, auquel l'on cherchera plus tard, contre toute évidence, des sens cachés, de préférence obscènes. Suivent une oraison au Saint-Esprit et un Notre père. Puis le commandeur donne au frère un baiser sur la bouche, ce qui n'est pas, comme le prétendront certains, une invitation à des relations homosexuelles, mais le baiser du suzerain au vassal, rituel chevaleresque partout pratiqué sans penser à mal, au point que le roi ou le seigneur ne voit rien de gênant à baiser ainsi la bouche d'une femme, pour peu qu'elle tienne un fief de sa mouvance.

Pas de place, évidemment, dans ce rituel codifié, centré sur une double dévotion christique et mariale, pour une adoration de la mystérieuse idole Baphomet, dont il sera fait état dans des aveux extorqués sous la torture... Il ne peut non plus s'agir d'un rituel islamique, qui ferait des Templiers des crypto-musulmans vénérant Mahomet sous une appellation déformée. La meilleure preuve étant, outre la stupeur qui serait celle du nouveau profès, et son refus certain, qu'il n'est exemple de Templier ayant abjuré le christianisme pour l'islam, serait-ce pour sauver sa vie. La cérémonie terminée est suivie d'une initiation aux usages de l'Ordre.

Désormais, le jeune homme est Templier, membre de la communauté et fier de l'être. Tout est prévu pour resserrer les liens et les sentiments d'appartenance, à commencer par l'habit, véritable uniforme qui retranche les chevaliers du reste du monde et les en distingue, particulièrement sur les champs de bataille où l'apparition des « échelles » (escadrons) du Temple, en manteaux blancs frappés de la croix rouge, le gonfanon baussant noir et blanc de l'Ordre, flottant au vent, provoque toujours le même soulagement chez les chrétiens, et la même inquiétude chez les musulmans.

Cette union se vit aussi au rythme des offices canoniques, même si, en raison de la rudesse et des contraintes de la vie militaire, les Templiers les observent avec un peu moins de scrupules que les ordres contemplatifs, ayant besoin de préserver leurs forces. Elle se vit dans le quotidien communautaire, au dortoir, où la lumière n'est jamais éteinte afin d'écarter toute occasion de rapprochements illicites, comme au réfectoire, où, longtemps, les frères mangeront à deux dans la même écuelle, par humilité et charité. Elle se vit même dans « le suave parler », cette obligation de courtoisie et de bonté dans les rapports avec les autres, entre Templiers ou en dehors du monastère. Il s'agit d'une habile façon d'obliger des hommes, dotés souvent d'un naturel plutôt rude et violent, à s'amender, s'adoucir, et qui s'applique même aux esclaves et aux animaux, qu'il serait également scandaleux de brutaliser.

Cette fierté d'être ce qu'ils sont conduit-elle à un repli identitaire commode pour dissimuler des dérives invisibles de l'extérieur ? On le prétendra en se référant à deux usages : l'interdiction de se confesser à d'autres que les chapelains de l'Ordre, et le strict secret des chapitres. Là encore, les allégations ne résistent pas à l'examen. Certes, il est jugé préférable, toujours dans un souci de bon renom de l'Ordre, et sachant que tous les prêtres de l'époque ne respectent pas le secret de la confession, de s'en tenir aux confesseurs templiers ; il en est de même chez les bénédictins ou d'autres ordres. Mais, en cas de besoin, le Templier malade, blessé, isolé, peut s'adresser sans faute à n'importe quel prêtre. Quant au secret des chapitres, il est d'usage dans tous les ordres religieux, par discrétion, pour ne pas risquer des situations de conflit, et, surtout, parce que, chez les Templiers, les chapitres comportent plans et dispositifs militaires qui relèvent d'un évident secret défense. Inutile de chercher plus loin les motifs de leur prudence... Au demeurant, s'il existait le moindre secret compromettant, jamais le Temple ne permettrait aux frères de quitter l'Ordre. Or, il existe des cas où un Templier ne peut demeurer dans la maison et se voit prier de partir.

Le premier, fréquent en Orient, relève d'une mesure sanitaire : c'est l'exclusion des lépreux. L'autre cas relève des manquements graves aux voeux ou à leur invalidité. Celui qui a commis une faute susceptible de lui coûter la perte de la maison - cela va du meurtre d'un chrétien à des rapports coupables avec une femme, des relations trop suivies avec des musulmans au recel d'une somme d'argent malgré le voeu de pauvreté, de l'homosexualité à l'alcoolisme - doit quitter le Temple, mais est tenu d'entrer dans un autre monastère, sauf chez les Hospitaliers de Saint-Jean. A ce titre, les Templiers et les Hospitaliers ont conclu un accord dans lequel est stipulé qu'ils n'accepteront pas les brebis galeuses de l'ordre concurrent.

Société secrète, repère d'initiés ? Non, le Temple n'a été ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, les documents innombrables le concernant l'attestent tous, hormis les procès-verbaux décousus d'aveux reçus sous la torture, dont un Templier, se rétractant, dit : « Vous m'auriez fait avouer que j'avais tué Dieu ! » En définitive, le Temple n'a été rien d'autre qu'un ordre religieux dont la singularité n'a cessé de déranger, mais qui demeure comme une des plus étonnantes expériences mystiques et guerrières qui soit...

Sources Historia

Posté par Adriana Evangelizt